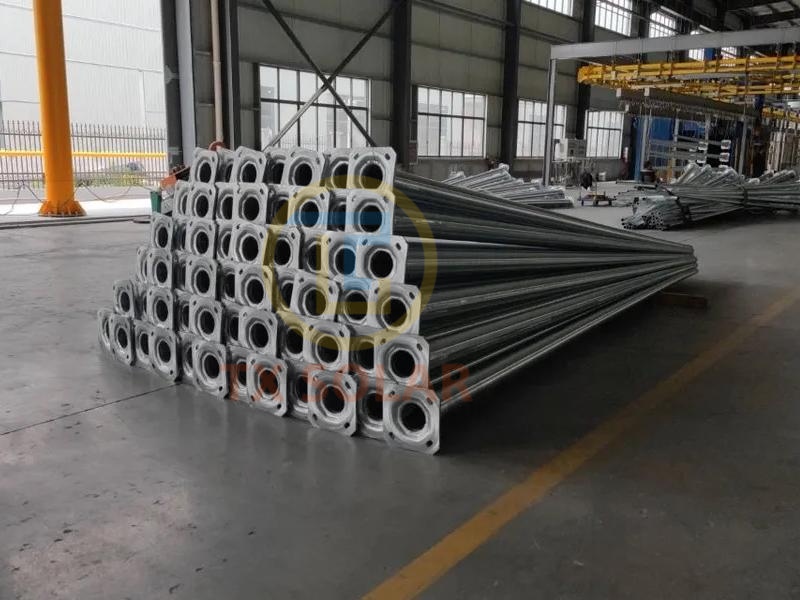

現在、プレミアムQ235鋼コイルは、ソーラー街路灯ソーラー街灯は風、日光、雨にさらされるため、その寿命は耐腐食性に左右されます。耐腐食性を高めるため、通常、鋼材には亜鉛メッキが施されます。

亜鉛めっきには、溶融亜鉛めっきと冷間亜鉛めっきの2種類があります。溶融亜鉛メッキ鋼柱耐食性が高いため、通常は溶融亜鉛めっきと冷間亜鉛めっきの違いは何でしょうか?また、なぜ溶融亜鉛めっきの柱の方が耐食性に優れているのでしょうか?中国の有名な街路灯メーカー、天翔電機の事例を見てみましょう。

I. 2つの定義

1) 冷間亜鉛めっき(電気亜鉛めっきとも呼ばれる):脱脂・酸洗後、鋼管を亜鉛塩溶液に浸します。溶液を電解装置の負極に接続し、反対側に亜鉛板を置き、正極に接続します。電源を入れると、電流が正極から負極へ向かって流れ、鋼管表面に均一で緻密かつ強固に結合した亜鉛めっき層が形成されます。

2) 溶融亜鉛めっき:鋼板表面を洗浄・活性化処理後、溶融亜鉛に浸漬します。界面における鉄と亜鉛の物理化学反応により、鋼板表面に金属亜鉛層が形成されます。冷間亜鉛めっきと比較して、この方法はめっきと基材の結合が強固になり、めっき密度、耐久性、メンテナンスフリー、そしてコスト効率が向上します。

II. 両者の違い

1) 処理方法:名称から明らかな違いがあります。常温で得られた亜鉛は冷間亜鉛めっき鋼管に使用され、溶融亜鉛めっきでは450℃~480℃で得られた亜鉛が使用されます。

2) めっき厚さ:冷亜鉛めっきは通常3~5μmのめっき厚さで処理できるため、加工が容易ですが、耐食性は劣ります。一方、溶融亜鉛めっきは通常10μm以上のめっき厚さを実現し、冷亜鉛めっきの照明柱の数十倍の耐食性を備えています。

3) 皮膜構造:溶融亜鉛めっきでは、皮膜と基材の間に比較的脆い化合物層が形成されます。しかし、皮膜全体が亜鉛で構成されているため、均一な皮膜となり、気孔が少なく腐食しにくいため、耐食性への影響は小さくなります。一方、冷間亜鉛めっきでは、亜鉛原子からなる皮膜と物理的な接着プロセスを採用しており、気孔が多く存在するため、環境腐食の影響を受けやすくなります。

4) 価格差:溶融亜鉛めっきの製造はより困難で複雑です。そのため、小規模で設備の古い企業は、一般的に冷亜鉛めっきを採用し、コストを大幅に削減します。一方、大規模で実績のある溶融亜鉛めっきメーカーは、一般的に品質管理が優れているため、コストが高くなります。

Ⅲ. 冷間亜鉛めっきと溶融亜鉛めっきの見分け方

冷亜鉛めっきと溶融亜鉛めっきの違いは知っていても、違いが分からないという人もいるかもしれません。これらは肉眼では見えない処理方法です。悪徳業者が溶融亜鉛めっきではなく冷亜鉛めっきを使ったらどうなるでしょうか?実は、心配する必要はありません。冷亜鉛めっきと溶融亜鉛めっき区別するのは非常に簡単です。

冷間亜鉛めっきの表面は比較的滑らかで、主に黄緑色ですが、虹彩色、青白色、または緑がかった光沢のある白色を呈するものもあります。やや鈍く、汚れたように見える場合があります。一方、溶融亜鉛めっきの表面はやや粗く、亜鉛のブルームが発生する場合もありますが、非常に明るく、一般的に銀白色です。これらの違いにご注意ください。

投稿日時: 2025年11月5日